映像にリズムを生む!編集しやすいカットの撮り方

2025-07-14 21:45

動画編集の現場でよく耳にするのが、「この素材、編集しづらいなぁ…」という声があります。

どれだけ内容が面白くても、カットの繋がりが悪い映像ではテンポが崩れ、視聴者を惹きつける面白い動画にはなりません。

逆に、編集しやすいカットで構成された映像は、リズムが生まれテンポが出来て視聴者をぐっと惹きつけることができます。

今回は、映像にリズムを生むための編集しやすいカットの撮り方を分かりやすく解説していきます。

1. リズムのある映像とは何か?

「リズムのある映像」と聞くと、音楽やダンスのように“ビートに乗った映像”をイメージするかもしれません。

しかし、映像におけるリズムとは「テンポの良さ」「視覚的なメリハリ」「間の取り方」など、視聴者にとって“心地よい流れ”を指します。

【リズムがある映像の特徴】

・カットの切り替えがスムーズで心地よい

・視覚の変化(動き、構図、色など)が適度にあり飽きさせない

・シーンの展開に緩急があり、感情を引き込む

・音楽や効果音と映像の動きがリンクしている

上記は、編集段階で作ることも可能ですが、撮影段階から意識しておくことで、より自然でスムーズな作品に仕上がります。

ちなみに、私が個人的に好きなリズムのある映像は「踊る大捜査線」の映画のオープニングです♪

2. 編集しやすい映像素材とは

編集しやすい素材=リズムを作りやすい素材とも言えます。

「編集しやすい素材」には以下のような特徴があります。

・余白(動作の前後の余裕)がある

・被写体が安定してフレームイン/アウトしている

・カメラのブレが少ない、もしくは意図的

・アングルや構図がバリエーションが豊か

・セリフや動きがハッキリしていて編集点が明確

これらはすべて「撮影段階でコントロール可能」です。

3. 撮影前に意識すべきポイント

編集しやすい映像を撮るには、撮影前の準備が8割とも言われます。

下記のポイントを撮影前に押さえることで、編集のしやすさが格段に変わります。

・絵コンテや台本でカット構成を決めておく

・使用予定のBGMや効果音のテンポを確認する

・撮影シーンごとの構図バリエーションを想定する

・動きのあるカット、静止したカットのバランスを計画する

・セリフの間(ま)やアクションのタイミングを決めておく

上記を意識することで、編集時に“使える”カットが自然と増えていきます。

4. リズムを意識したカットの撮り方・構成

映像にリズムを生むためには、適切な「カット割り」が欠かせません。

カット割りとは、撮影時にカメラの構図やアングルを変えることによって、視覚的なテンポや緩急を生み出す技術です。

リズムを意識した映像制作において特に有効なカットタイプを紹介します。

【ワイドショット(ロングショット)】

ワイドショットは、被写体とその周囲の環境全体を捉えるカットです。

登場人物の位置関係や場の雰囲気を把握するのに適しており、映像の中で「余韻を与える場面」や「状況説明」に効果的です。

【ミディアムショット】

ミディアムショットは、人物の腰上あたりを中心に撮る構図で、会話やナチュラルな動きを撮影するのに最適です。

視聴者にとって一番“見慣れた距離感”でもあり、映像の流れの中核となるカットといえます。

【クローズアップ(アップショット)】

クローズアップは、人物の表情や手元など細部にフォーカスする構図です。

感情の表現や印象的な仕草を強調することで、映像にメリハリやインパクトを与える効果があります。

【モンタージュカット】

モンタージュカットとは、複数のショットをリズミカルに切り替えることで時間の経過やストーリーの展開を表現する編集手法です。

撮影段階で多彩なアクションや視点を押さえておけば、編集時にテンポ感のある演出が可能になります。

【Bロール】

Bロールとは、本編とは直接関係ないが“つなぎ”や“補足説明”として使用される映像素材のことです。

風景、手元、オブジェクトなどのBロールを挿入することで、映像に“間”や“空気感”が加わり、視聴者にとって心地よいテンポを生み出すことができます。

映像にリズムを与えるには、編集で調整するだけでなく、撮影段階でテンポを意識することが非常に重要です。

以下のテクニックは、編集の自由度を高めながら、テンポのある映像に仕上げるために有効です。

【アクションの“始まり”と“終わり”を意識して撮影する】

たとえば、ドアを開ける・座る・振り返るなどの動作を撮影する場合、動作が始まる前からカメラを回し、動作が完全に終わった後も数秒間撮影を続けることで、編集時にカットの選択肢が増え、スムーズなつなぎが可能になります。

【動きを止めてから数秒置いてカットを止める】

演者が動作を終えた直後にカメラを止めてしまうと、編集時に余白が足りずカットが不自然になりがちです。

動きのあとに静止した“間”を数秒残すことで、カットの前後を柔軟に調整しやすくなります。

【同じカットを複数角度で撮影して選択肢を増やす】

同じシーンや動作を、ワイド・ミディアム・クローズアップなど複数の角度・構図で撮影しておくと、編集時にテンポの変化をつけることができ、視聴者の飽きを防ぐ映像構成が可能になります。

これにより、映像にリズムの“緩急”を自然に取り入れることができます。

【視線や移動方向を統一してカットをつなぎやすくする】

人物が画面左から右へ移動するカットの次に、右から左へ移動するカットを続けると、視聴者が混乱することがあります。

視線や移動方向を統一することで、カットをつなげたときの違和感を軽減し、映像の流れにリズムを生み出すことができます。

以上のように、撮影段階で「編集しやすさ」と「リズム感」を意識しておくことで、編集後の映像は格段にテンポよく、魅力的に仕上がります。

特にYouTubeやショート動画、SNS投稿などテンポが重視される映像を作るには、リズムを作るカット割りと撮影テクニックの理解は、動画制作者にとって必須のスキルです。

5. 撮影現場で使える具体的テクニック

映像にリズムを持たせ、編集しやすい素材を撮るためには、現場でのちょっとした工夫や意識が非常に大切です。

撮影時に意識するだけで編集がスムーズになり、映像全体のテンポが良くなる具体的なテクニックをご紹介します。

プロの現場でも実践されているシンプルながら効果的な方法ばかりなので、ぜひ撮影に取り入れてみてください。

【スタート・ストップに余白を持たせる】

セリフや動作が終わってもすぐにカットを止めず、2〜3秒の余白を残すことで、編集時に使いやすくなります。

【音に合わせた動きを意識】

BGMや効果音を意識しながら、カットの切り替えタイミングを合わせるとテンポがよくなります。

【動きのあるカットを意識的に挟む】

手の動き、歩く動作、視線の動きなど、小さな“動”を入れることで、リズムが生まれやすくなります。

【ワンシーン・マルチアングル撮影】

同じ動作を複数角度から撮影しておけば、編集時にリズムを調整しやすくなります。

【“抜きカット”を多めに撮る】

背景、表情、小物などを撮っておけば、つなぎとしてリズムを保ちやすくなります。

【環境音も録音しておく】

音があることでカットの“間”や“つなぎ”が自然になります。

【自分で軽く編集を想像しながら撮る】

「ここで切れるかな」「この動きの後にカットできそう」など、頭の中で編集を想定しながら撮影する習慣をつけましょう。

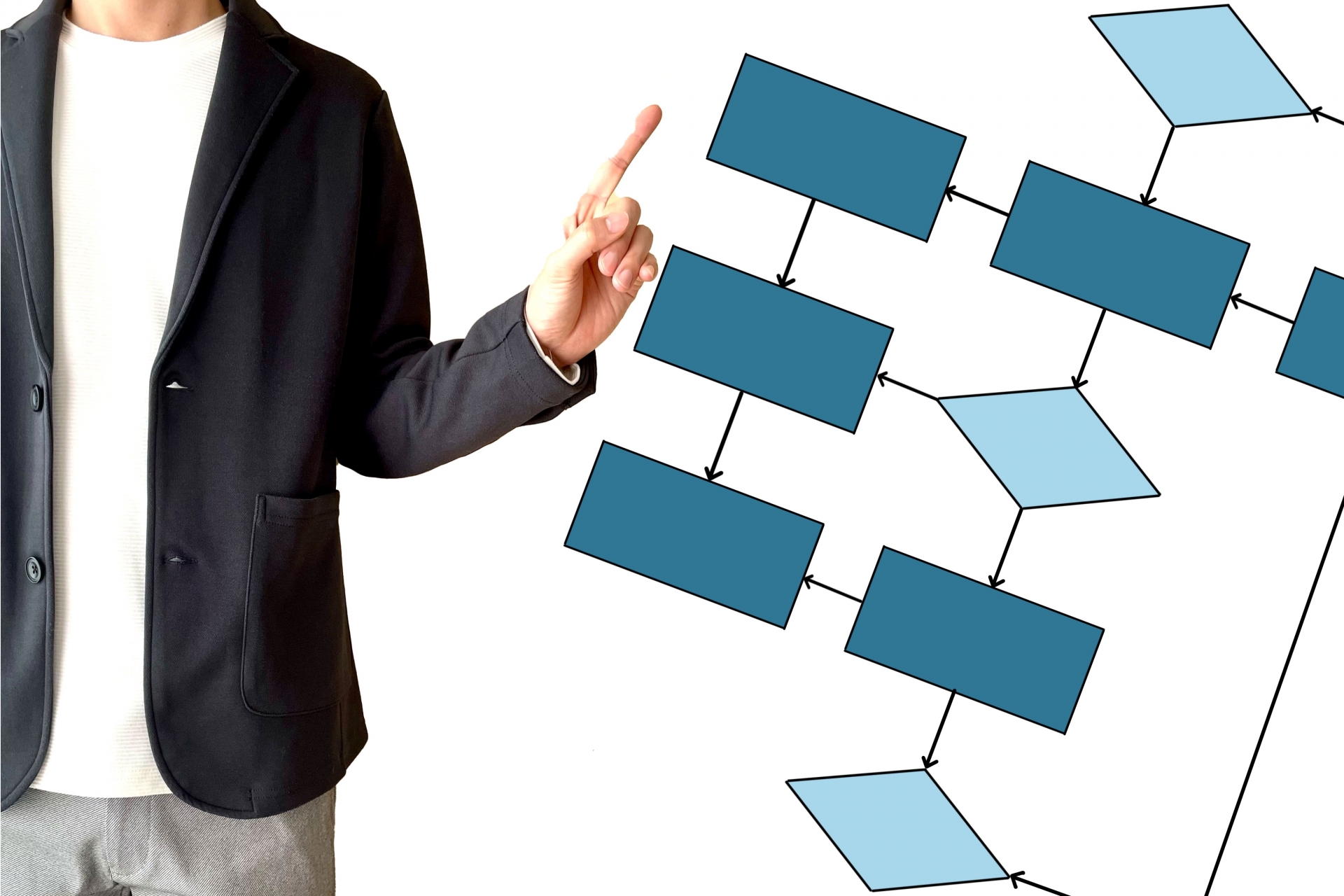

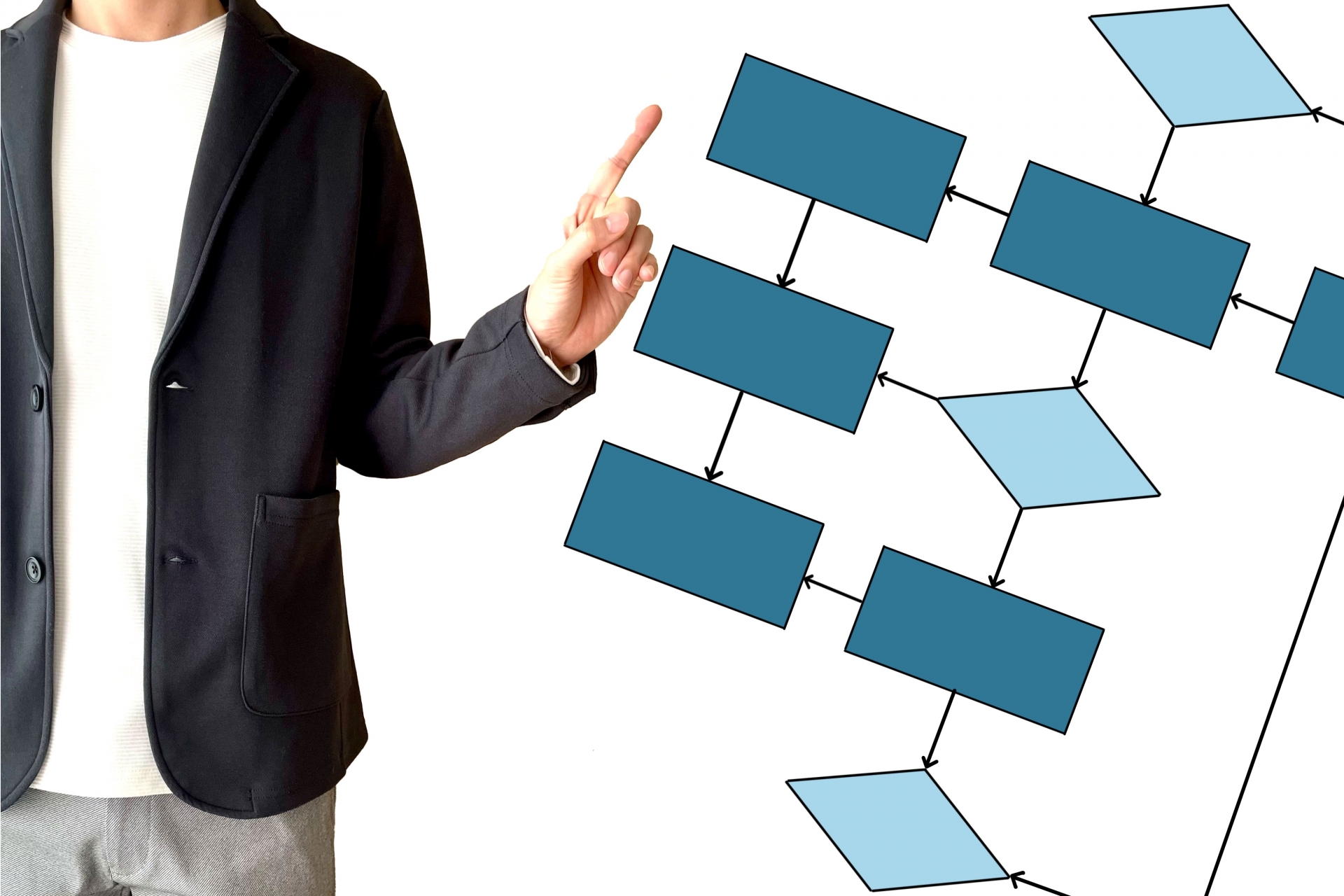

6. 編集しやすい映像を撮るための撮影フロー

映像にリズムを生み出すためには、撮影だけでなく企画段階から編集までを一貫して「テンポ」や「構成」を意識することが重要です。

以下のようなフローで制作を進めれば、編集時に悩むことが減り、自然とリズムのある映像に仕上がります。

1.企画と構成(リズム設計)

⇓

2.絵コンテ作成(リズムの高低・変化を設計)

⇓

3.ロケーションチェック(動きや光を確認)

⇓

4.撮影(アングル・余白・動線・音を意識)

⇓

5.現場チェック(素材をその場で確認)

⇓

6.仮編集(リズムチェック)

⇓

7.本編集へ

「編集しやすい映像」は、企画から編集まで一貫してリズムを意識することで生まれます。

7. よくあるNG例とその改善法

撮影現場では、些細なミスや思い込みによって「編集しづらい映像」になってしまうことがよくあります。

映像制作でよくあるNGパターンとその原因、そして具体的な改善策をご紹介します。

【セリフが途切れている】

これは撮影のスタートが遅れてしまい、セリフの冒頭が録画されていないことが原因です。

編集時に「肝心な部分がない!」という事態を防ぐには、セリフが始まる5〜10秒前から録画を開始するのが鉄則です。余裕を持って収録することで、編集の自由度が高まります。

【動作がカットの途中で切れている】

カメラを止めるタイミングが早すぎると、動作の途中でカットが終わってしまい、不自然な映像になります。

こうした事態を避けるには、動作が完全に終わった後も、5秒くらいの余白を残してから録画を止めることが大切です。

【同じ構図ばかりで単調になっている】

撮影中に構図を変えずに同じフレーミングばかり続けてしまうと、映像が単調になり、視聴者の集中力が途切れやすくなります。

これを防ぐには、引き・寄り・アングル違いなど構図にバリエーションを持たせて撮影するようにしましょう。

【編集点が作れない】

登場人物の動きがあまりにもスムーズすぎる、あるいは止まる瞬間がないと、どこでカットを入れるかが分かりづらくなります。

こうした場合は、動作の区切りや一瞬の“間”を意識して演出・撮影することが効果的です。少しでも“止まり”があるだけで、編集点が格段に作りやすくなります。

編集しづらい原因の多くは、撮影時のちょっとした意識で防ぐことができます。

あらかじめNG例と対策を把握しておくことで、よりスムーズでテンポのよい映像制作が可能になります。

まとめ

編集しやすいカットを撮ることは、単に作業効率を上げるためだけではありません。

それは、映像そのもののクオリティを高めることにも直結する、非常に重要な要素です。

映像にリズムを生み出すためには、撮影段階から「編集を見越した撮影」が不可欠です。

中でも、余白のあるカット、動きのあるショット、構図のバリエーションを意識することで、編集時のテンポやメリハリが自然に生まれ、映像全体がより“見やすく”“伝わりやすい”ものになります。

視聴者が動画を最後まで飽きずに見てくれるかどうかは、テンポよく構成された映像かどうかにかかっています。

そのためには、撮影時から逆算して構成を考えることが非常に重要です。

時間をかけ「編集者に優しい撮影」を意識することで、全体のクオリティや編集スピードも大きく向上します。

ぜひ、次回の撮影から今日ご紹介したポイントを意識して実践してみてください。映像の仕上がりが一段と変わるはずです。

どれだけ内容が面白くても、カットの繋がりが悪い映像ではテンポが崩れ、視聴者を惹きつける面白い動画にはなりません。

逆に、編集しやすいカットで構成された映像は、リズムが生まれテンポが出来て視聴者をぐっと惹きつけることができます。

今回は、映像にリズムを生むための編集しやすいカットの撮り方を分かりやすく解説していきます。

1. リズムのある映像とは何か?

「リズムのある映像」と聞くと、音楽やダンスのように“ビートに乗った映像”をイメージするかもしれません。

しかし、映像におけるリズムとは「テンポの良さ」「視覚的なメリハリ」「間の取り方」など、視聴者にとって“心地よい流れ”を指します。

【リズムがある映像の特徴】

・カットの切り替えがスムーズで心地よい

・視覚の変化(動き、構図、色など)が適度にあり飽きさせない

・シーンの展開に緩急があり、感情を引き込む

・音楽や効果音と映像の動きがリンクしている

上記は、編集段階で作ることも可能ですが、撮影段階から意識しておくことで、より自然でスムーズな作品に仕上がります。

ちなみに、私が個人的に好きなリズムのある映像は「踊る大捜査線」の映画のオープニングです♪

2. 編集しやすい映像素材とは

編集しやすい素材=リズムを作りやすい素材とも言えます。

「編集しやすい素材」には以下のような特徴があります。

・余白(動作の前後の余裕)がある

・被写体が安定してフレームイン/アウトしている

・カメラのブレが少ない、もしくは意図的

・アングルや構図がバリエーションが豊か

・セリフや動きがハッキリしていて編集点が明確

これらはすべて「撮影段階でコントロール可能」です。

3. 撮影前に意識すべきポイント

編集しやすい映像を撮るには、撮影前の準備が8割とも言われます。

下記のポイントを撮影前に押さえることで、編集のしやすさが格段に変わります。

・絵コンテや台本でカット構成を決めておく

・使用予定のBGMや効果音のテンポを確認する

・撮影シーンごとの構図バリエーションを想定する

・動きのあるカット、静止したカットのバランスを計画する

・セリフの間(ま)やアクションのタイミングを決めておく

上記を意識することで、編集時に“使える”カットが自然と増えていきます。

4. リズムを意識したカットの撮り方・構成

映像にリズムを生むためには、適切な「カット割り」が欠かせません。

カット割りとは、撮影時にカメラの構図やアングルを変えることによって、視覚的なテンポや緩急を生み出す技術です。

リズムを意識した映像制作において特に有効なカットタイプを紹介します。

【ワイドショット(ロングショット)】

ワイドショットは、被写体とその周囲の環境全体を捉えるカットです。

登場人物の位置関係や場の雰囲気を把握するのに適しており、映像の中で「余韻を与える場面」や「状況説明」に効果的です。

【ミディアムショット】

ミディアムショットは、人物の腰上あたりを中心に撮る構図で、会話やナチュラルな動きを撮影するのに最適です。

視聴者にとって一番“見慣れた距離感”でもあり、映像の流れの中核となるカットといえます。

【クローズアップ(アップショット)】

クローズアップは、人物の表情や手元など細部にフォーカスする構図です。

感情の表現や印象的な仕草を強調することで、映像にメリハリやインパクトを与える効果があります。

【モンタージュカット】

モンタージュカットとは、複数のショットをリズミカルに切り替えることで時間の経過やストーリーの展開を表現する編集手法です。

撮影段階で多彩なアクションや視点を押さえておけば、編集時にテンポ感のある演出が可能になります。

【Bロール】

Bロールとは、本編とは直接関係ないが“つなぎ”や“補足説明”として使用される映像素材のことです。

風景、手元、オブジェクトなどのBロールを挿入することで、映像に“間”や“空気感”が加わり、視聴者にとって心地よいテンポを生み出すことができます。

映像にリズムを与えるには、編集で調整するだけでなく、撮影段階でテンポを意識することが非常に重要です。

以下のテクニックは、編集の自由度を高めながら、テンポのある映像に仕上げるために有効です。

【アクションの“始まり”と“終わり”を意識して撮影する】

たとえば、ドアを開ける・座る・振り返るなどの動作を撮影する場合、動作が始まる前からカメラを回し、動作が完全に終わった後も数秒間撮影を続けることで、編集時にカットの選択肢が増え、スムーズなつなぎが可能になります。

【動きを止めてから数秒置いてカットを止める】

演者が動作を終えた直後にカメラを止めてしまうと、編集時に余白が足りずカットが不自然になりがちです。

動きのあとに静止した“間”を数秒残すことで、カットの前後を柔軟に調整しやすくなります。

【同じカットを複数角度で撮影して選択肢を増やす】

同じシーンや動作を、ワイド・ミディアム・クローズアップなど複数の角度・構図で撮影しておくと、編集時にテンポの変化をつけることができ、視聴者の飽きを防ぐ映像構成が可能になります。

これにより、映像にリズムの“緩急”を自然に取り入れることができます。

【視線や移動方向を統一してカットをつなぎやすくする】

人物が画面左から右へ移動するカットの次に、右から左へ移動するカットを続けると、視聴者が混乱することがあります。

視線や移動方向を統一することで、カットをつなげたときの違和感を軽減し、映像の流れにリズムを生み出すことができます。

以上のように、撮影段階で「編集しやすさ」と「リズム感」を意識しておくことで、編集後の映像は格段にテンポよく、魅力的に仕上がります。

特にYouTubeやショート動画、SNS投稿などテンポが重視される映像を作るには、リズムを作るカット割りと撮影テクニックの理解は、動画制作者にとって必須のスキルです。

5. 撮影現場で使える具体的テクニック

映像にリズムを持たせ、編集しやすい素材を撮るためには、現場でのちょっとした工夫や意識が非常に大切です。

撮影時に意識するだけで編集がスムーズになり、映像全体のテンポが良くなる具体的なテクニックをご紹介します。

プロの現場でも実践されているシンプルながら効果的な方法ばかりなので、ぜひ撮影に取り入れてみてください。

【スタート・ストップに余白を持たせる】

セリフや動作が終わってもすぐにカットを止めず、2〜3秒の余白を残すことで、編集時に使いやすくなります。

【音に合わせた動きを意識】

BGMや効果音を意識しながら、カットの切り替えタイミングを合わせるとテンポがよくなります。

【動きのあるカットを意識的に挟む】

手の動き、歩く動作、視線の動きなど、小さな“動”を入れることで、リズムが生まれやすくなります。

【ワンシーン・マルチアングル撮影】

同じ動作を複数角度から撮影しておけば、編集時にリズムを調整しやすくなります。

【“抜きカット”を多めに撮る】

背景、表情、小物などを撮っておけば、つなぎとしてリズムを保ちやすくなります。

【環境音も録音しておく】

音があることでカットの“間”や“つなぎ”が自然になります。

【自分で軽く編集を想像しながら撮る】

「ここで切れるかな」「この動きの後にカットできそう」など、頭の中で編集を想定しながら撮影する習慣をつけましょう。

6. 編集しやすい映像を撮るための撮影フロー

映像にリズムを生み出すためには、撮影だけでなく企画段階から編集までを一貫して「テンポ」や「構成」を意識することが重要です。

以下のようなフローで制作を進めれば、編集時に悩むことが減り、自然とリズムのある映像に仕上がります。

1.企画と構成(リズム設計)

⇓

2.絵コンテ作成(リズムの高低・変化を設計)

⇓

3.ロケーションチェック(動きや光を確認)

⇓

4.撮影(アングル・余白・動線・音を意識)

⇓

5.現場チェック(素材をその場で確認)

⇓

6.仮編集(リズムチェック)

⇓

7.本編集へ

「編集しやすい映像」は、企画から編集まで一貫してリズムを意識することで生まれます。

7. よくあるNG例とその改善法

撮影現場では、些細なミスや思い込みによって「編集しづらい映像」になってしまうことがよくあります。

映像制作でよくあるNGパターンとその原因、そして具体的な改善策をご紹介します。

【セリフが途切れている】

これは撮影のスタートが遅れてしまい、セリフの冒頭が録画されていないことが原因です。

編集時に「肝心な部分がない!」という事態を防ぐには、セリフが始まる5〜10秒前から録画を開始するのが鉄則です。余裕を持って収録することで、編集の自由度が高まります。

【動作がカットの途中で切れている】

カメラを止めるタイミングが早すぎると、動作の途中でカットが終わってしまい、不自然な映像になります。

こうした事態を避けるには、動作が完全に終わった後も、5秒くらいの余白を残してから録画を止めることが大切です。

【同じ構図ばかりで単調になっている】

撮影中に構図を変えずに同じフレーミングばかり続けてしまうと、映像が単調になり、視聴者の集中力が途切れやすくなります。

これを防ぐには、引き・寄り・アングル違いなど構図にバリエーションを持たせて撮影するようにしましょう。

【編集点が作れない】

登場人物の動きがあまりにもスムーズすぎる、あるいは止まる瞬間がないと、どこでカットを入れるかが分かりづらくなります。

こうした場合は、動作の区切りや一瞬の“間”を意識して演出・撮影することが効果的です。少しでも“止まり”があるだけで、編集点が格段に作りやすくなります。

編集しづらい原因の多くは、撮影時のちょっとした意識で防ぐことができます。

あらかじめNG例と対策を把握しておくことで、よりスムーズでテンポのよい映像制作が可能になります。

まとめ

編集しやすいカットを撮ることは、単に作業効率を上げるためだけではありません。

それは、映像そのもののクオリティを高めることにも直結する、非常に重要な要素です。

映像にリズムを生み出すためには、撮影段階から「編集を見越した撮影」が不可欠です。

中でも、余白のあるカット、動きのあるショット、構図のバリエーションを意識することで、編集時のテンポやメリハリが自然に生まれ、映像全体がより“見やすく”“伝わりやすい”ものになります。

視聴者が動画を最後まで飽きずに見てくれるかどうかは、テンポよく構成された映像かどうかにかかっています。

そのためには、撮影時から逆算して構成を考えることが非常に重要です。

時間をかけ「編集者に優しい撮影」を意識することで、全体のクオリティや編集スピードも大きく向上します。

ぜひ、次回の撮影から今日ご紹介したポイントを意識して実践してみてください。映像の仕上がりが一段と変わるはずです。