一眼レフVSビデオカメラ:動画撮影に最適なのはどっち?

2025-07-15 15:00

近年、YouTubeやInstagram、TikTokといった動画コンテンツの需要が急増し、それに伴って「どのカメラで動画を撮るべきか?」という悩みを持つ人も増えています。

その中でもよく比較されるのが、一眼レフカメラとビデオカメラ(業務用/家庭用含む)です。

「一眼レフって写真用でしょ?」「ビデオカメラの方が動画専門なんだから当然上じゃないの?」

そんな疑問を持つあなたへ、今回は「一眼レフ vs ビデオカメラ」というテーマで、それぞれの特徴・メリット・デメリットを比較し、動画撮影に最適なのはどちらかを詳しく解説していきます。

一眼レフとは?

一眼レフカメラ(DSLR:Digital Single Lens Reflex Camera)は、もともと静止画撮影を主目的としたカメラで、レンズ交換が可能で高画質な写真が撮れることで知られています。

最近では、動画撮影機能の強化が進み、映像制作者やYouTuberの中でも一眼レフやミラーレス一眼をメインカメラに使う人が増えています。

【一眼レフの特徴】

・レンズ交換式で表現の幅が広い

・大型センサーで高画質な映像

・被写界深度が浅く、映画のようなボケ感が出せる

ビデオカメラとは?

ビデオカメラは動画撮影を主目的に設計されたカメラです。家庭用の小型モデルから、放送用・業務用の大型モデルまで幅広い種類があります。

動画撮影に特化しているため、長時間録画や連続オートフォーカス、内蔵マイクやズーム機能など、扱いやすさに優れた設計がされています。

【ビデオカメラの特徴】

・長時間録画に強い

・音声収録や手ブレ補正に優れている

・操作が直感的で初心者にも使いやすい

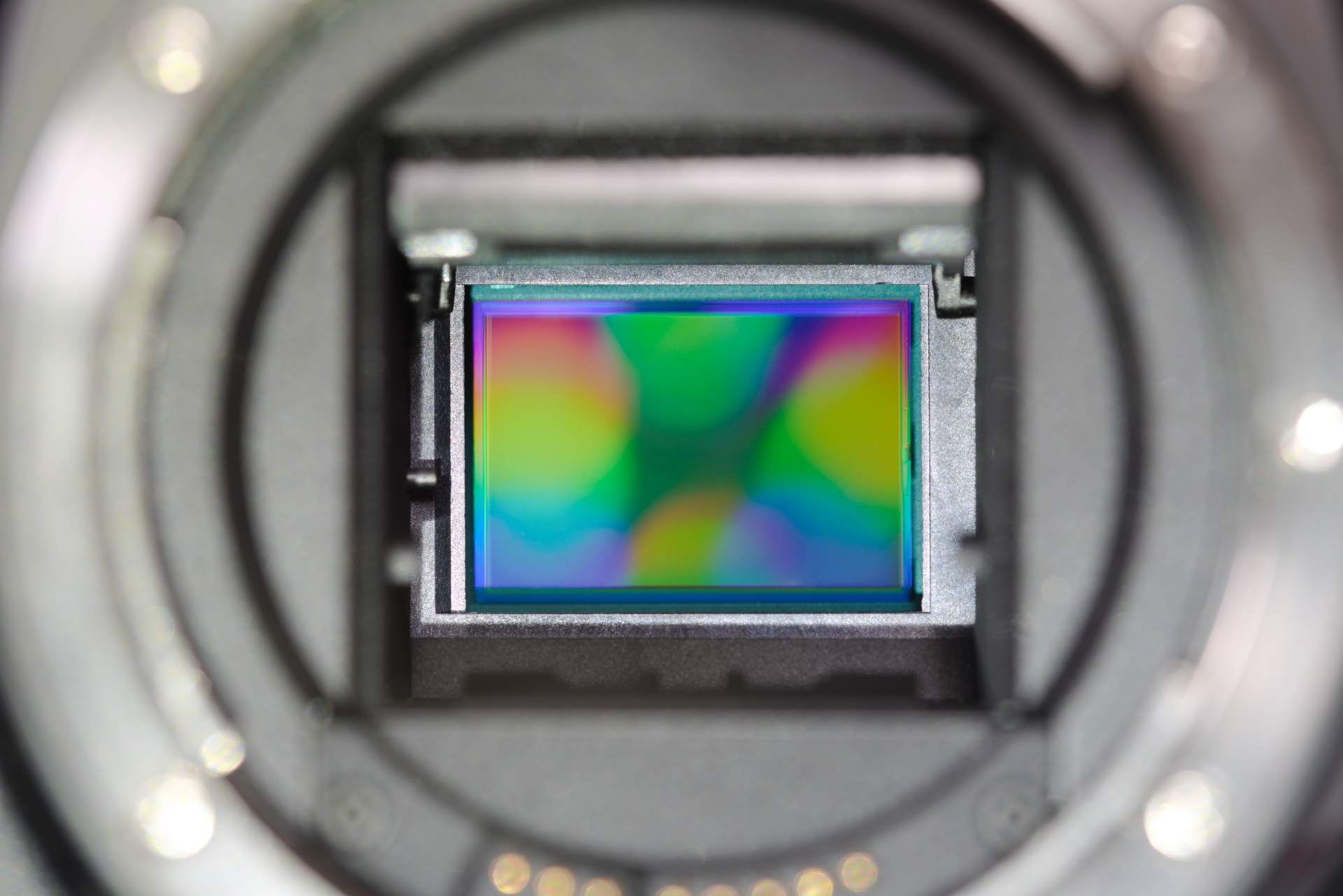

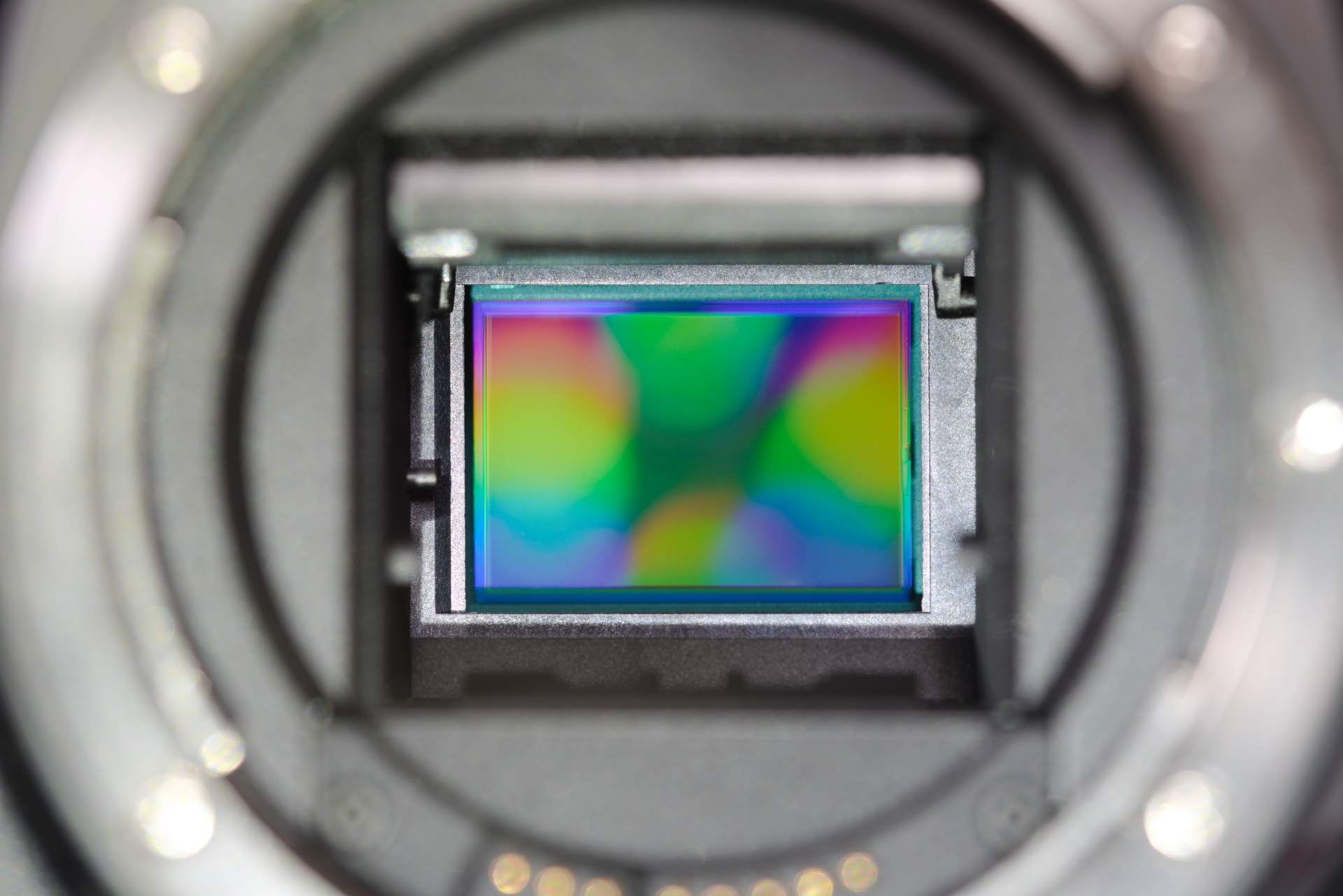

比較1:画質とセンサーサイズ

動画の画質はセンサーサイズに大きく影響します。

センサーサイズとは、カメラの中にある「光を受け取って映像に変える部分(=イメージセンサー)」の大きさを指します。このセンサーサイズが大きいほど、画質が良くなりやすく、プロっぽい映像を撮ることができます。

たとえば、センサーサイズが大きいカメラは以下のような特徴があります。

・暗い場所でもノイズが少なくキレイに撮れる

・背景をふんわりとぼかした、映画のような映像表現ができる

・ダイナミックレンジ(明暗の表現力)が広く、立体感のある映像になる

また、カメラに搭載されているセンサーにはいくつか種類があり、それぞれサイズや特徴が異なります。

【フルサイズセンサー】

最も大きなセンサーのひとつで、プロ仕様のカメラに多く採用されています。

高い画質を誇り、背景を大きくぼかせるため、映画のような印象的な映像が撮れるのが特徴です。その分、カメラ本体も高価で大型になりがちです。

【APS-Cセンサー】

フルサイズより一回り小さいセンサーで、初心者から中級者向けのカメラによく使われています。

画質は十分に高く、価格とのバランスも良いため、初めて本格的な動画撮影をしたい人にもおすすめです。

【1インチ以下のセンサー】

小型カメラやスマートフォン、アクションカメラなどに搭載されている小さなセンサーです。

画質はフルサイズやAPS-Cに比べると劣りますが、コンパクトで持ち運びやすく、日常的な記録やSNS投稿には十分な性能を持っています。

つまり、センサーサイズが大きい=キレイで雰囲気のある映像が撮れる可能性が高いということです。

ただし、サイズが大きくなるとカメラ本体も大きく・重くなりがちなので、「何を撮るか」「どこで使うか」などの目的に応じて選ぶことが大切です。

一眼レフカメラには、APS-Cやフルサイズといった大型のイメージセンサーが搭載されています。

このようなセンサーは、暗い場所でもノイズが出にくく、明るい部分から暗い部分までの階調をなめらかに表現できる「ダイナミックレンジ」にも優れています。

そのため、一眼レフは高画質な映像を求める動画制作者にとって非常に魅力的な選択肢となっています。

ビデオカメラに搭載されているセンサーは、家庭用モデルでは1/2.3型や1型といった小型センサーが主流です。

こうしたセンサーはコンパクトなカメラボディに適しており、手軽に扱える反面、画質面では一眼レフに劣ることがあります。

業務用ビデオカメラになると、1型やそれ以上の大型センサーを搭載したモデルも存在し、画質も大きく向上します。

しかし、それに伴って価格も大幅に上がるため、コストパフォーマンスを重視する場合は注意が必要です。

結論…

画質を重視する場合、特に「映画のような雰囲気のある映像」や「背景をふんわりぼかした印象的な画作り」を目指すなら、一眼レフが圧倒的に有利です。

一眼レフに搭載されているAPS-Cやフルサイズの大型センサーは、光をたっぷり取り込めるため、暗い場所でもノイズの少ない美しい映像が撮れます。

また、センサーが大きいことで背景が自然にぼけやすく、被写体を際立たせた立体感のある映像を実現できます。

ビデオカメラは手軽で便利ですが、一般的な家庭用モデルに搭載されているセンサーは1/2.3型や1型など比較的小さめ。そのため、ボケ感や階調表現の面では一眼レフに一歩及びません。

業務用のビデオカメラには高性能な大型センサー搭載モデルもありますが、価格が非常に高くなるため、コストとのバランスを考えると手が出しにくい場合もあります。

比較2:操作性・使いやすさ

一眼レフはもともと写真撮影を前提に設計されているため、動画撮影時にはややクセを感じることがあります。露出やフォーカスの設定が細かくできるのはメリットですが、それらの操作にはある程度の知識や経験が必要です。

特に、マニュアルで設定を追い込むような撮影には向いていますが、直感的にサッと撮りたい場合には手間がかかることもあります。

また、手ブレ補正に関しても、写真向けのボディ内手ブレ補正(IBIS)やレンズ内補正に頼る形になるため、動画撮影では不安定になることもあります。滑らかな映像を撮りたい場合は、ジンバルなどの外部機器が必須になるケースもあります。

ビデオカメラは「電源を入れたらすぐ撮影できる」ことを前提に設計されています。

ズームレバー、RECボタン、タッチパネルなど、どの機能も直感的に操作できるため、カメラ操作に慣れていない初心者でもスムーズに扱えます。

また、多くの機種で強力な電子手ブレ補正が搭載されており、三脚やジンバルがなくてもある程度安定した映像が撮れるのも大きな魅力です。

結論…

「とにかく簡単に、すぐに撮りたい」「細かい設定は苦手」という方には、ビデオカメラの方が圧倒的に便利です。

一方で、「自分で設定を追い込みたい」「映像の表現にこだわりたい」という方には、一眼レフの自由度が魅力となるでしょう。

自分のスタイルや目的に合わせて、無理なく使いこなせるカメラを選ぶことが重要です。結論…すぐに使いたい、操作に慣れていないならビデオカメラが便利。

比較3:音声収録能力

一眼レフにもマイク端子があり、外部マイクを接続して録音することは可能です。

しかし、内蔵マイクの性能はあまり高くありません。ノイズが入りやすく、少しの風でも「ボーボー」と風切り音が入り、環境音にも弱い傾向があります。また、マイク位置がレンズから離れていないため、ピント駆動音や操作音が録音に入りやすいのも難点です。

そのため、一眼レフでまともな音声を収録したい場合は、外部マイクやピンマイク、レコーダーなどの追加機材がほぼ必須となります。

ビデオカメラは「動画専用機」として設計されているため、音声周りの性能が非常に優れています。

多くのモデルでは高性能なステレオマイクを内蔵しており、環境音も自然に録音できます。

風切り音を抑える機能や、自動音量調整(オートゲイン)なども搭載されており、初心者でもクリアな音声を得やすい設計です。

業務用ビデオカメラではXLR端子(プロ用マイク機器を接続できる端子)を備えているモデルもあり、本格的なマイクでの音声収録にも対応しています。

結論…

音声重視ならビデオカメラが優勢です。「最低限の装備で、手軽に高音質を確保したい」「風の音や環境音を抑えて、自然でクリアな音を録りたい」なら、ビデオカメラが断然おすすめです。

一眼レフでも外部機器を使えば高音質は可能ですが、セッティングや録音管理の手間を考えると、動画初心者や現場で即対応したい人にはビデオカメラの内蔵音声性能の高さが頼れるポイントとなるでしょう。

比較4:オートフォーカス性能

近年の一眼レフやミラーレス一眼では、デュアルピクセルAFや瞳AFなどの高性能なフォーカス機能が搭載されており、動画撮影でも被写体をしっかり捉えられるようになっています。特にミラーレス一眼は動画機能が充実しており、AF性能も着実に進化中です。

ただし、モデルによってはAFの反応が遅れたり、ピントが迷ったりすることもあるため、動きの速い被写体やフォーカスが頻繁に変わる場面では撮影が難しくなる場合もあります。フォーカス音が録音に入り込むこともあるため、音声収録との兼ね合いにも注意が必要です。

また、状況によってはマニュアルフォーカスでの対応が求められることも多く、初心者にとっては少しハードルが高い場面もあります。

ビデオカメラは、そもそも動画撮影を前提に設計されているため、AFの追従性・滑らかさ・信頼性は非常に高いです。

被写体の動きに合わせてスムーズにピントが合い続け、迷いも少なく、撮影者がフォーカスに気を取られずに済むのが大きなメリットです。

顔認識・顔追従機能を搭載したモデルが多く、たとえ被写体がフレーム内で動いても、自動でピントを合わせ続けてくれます。

さらにフォーカスの切り替えや追従スピードの設定もカスタマイズできる機種もあり、操作に不慣れなユーザーでも安定した映像が撮れます。

結論…

ビデオカメラの高性能AFは非常に頼りになります。AFに任せて撮影したいなら断然「ビデオカメラ」です。

一眼やミラーレスも進化してきていますが、撮影条件によってはピントが迷いやすいシーンもあるため、失敗の少ない安定した撮影を重視するなら、ビデオカメラの方が安心感があります。

比較5:バッテリーと記録時間

一眼レフは、元々は写真用カメラとして開発されているため、動画撮影機能は後付け的な位置づけのモデルも多く見られます。

そのため、熱暴走(オーバーヒート)対策や技術的な制限から、連続撮影に上限(例:29分59秒など)が設けられている機種も少なくありません。

また、動画撮影時はセンサーが常時動作しているため、バッテリーの消耗も早く、長時間の撮影には予備バッテリーや外部給電機器がほぼ必須になります。

特に夏場や高画質設定での長回しでは、熱による自動シャットダウンが発生することもあり、「撮りたかったのに途中で止まった…」というリスクも。

ビデオカメラは、動画を長時間撮り続けることを前提に設計されているため、連続撮影に非常に強いです。

多くのモデルで録画時間の上限がなく(記録メディア容量が許す限り)オーバーヒートのリスクも抑えられています。

内部設計や冷却処理が動画撮影用に最適化されているため、安心して長時間の収録が可能です。

バッテリーについても、大容量バッテリーを搭載できる設計がされている機種が多く、標準バッテリーでも数時間の連続撮影が可能なモデルも存在します。

結論…

長時間撮影・イベント記録なら「ビデオカメラ」が圧勝です。

一眼レフでも外部電源や冷却装置を使えばある程度対応できますが、その分セッティングや管理の手間がかかり、リスクも高まります。

機材に気を取られずに、撮影そのものに集中したいなら、長時間録画に最適化されたビデオカメラが圧倒的に便利で安心です。

比較6:価格帯とコストパフォーマンス

一眼レフは本体価格だけを見ると、手頃に感じるかもしれません。しかし、動画撮影を本格的に行おうとすると、追加で必要な機材が多くなりがちです。

主な追加機材の例としては、レンズ(用途に応じて複数)・外部マイク・NDフィルター・ジンバル・外部モニターや録画機器など、撮影の幅を広げようとすればするほど、周辺機器の購入が避けられず、結果として初期投資が高額になりやすいのが実情です。

逆に言えば自分の撮影スタイルに合わせて機材をカスタマイズできるという大きな利点もあります。

ビデオカメラは、1台で「撮る・録る・聞く」すべてをこなせるオールインワン機種が多く、初期導入コストを抑えやすいのが大きな強みです。

内蔵ズームレンズや高性能マイク、手ブレ補正などがすべて搭載されているため、本体を買えばすぐに撮影できるのが魅力です。

ただし、業務用のビデオカメラになると話が変わります。

大型センサー搭載やXLR端子対応、4K/60fpsなど高性能になるほど、価格も10万〜数十万円と一気に跳ね上がるため、目的に対してコストが見合うかの見極めが必要です。

結論…

カメラ選びでは、「コスト重視」か「表現重視」かで選んでください。

できるだけ少ない機材で、すぐに撮影を始めたい方や、初期投資を抑えて効率よく動画制作をしたい方には、ビデオカメラが適しています。

ズームやマイク、手ブレ補正などの機能が1台にまとまっており、機材を揃える手間も少なく、コストパフォーマンスに優れています。

一眼レフは、自分の好みに合わせてレンズやマイクなどの機材を組み合わせることで、映像の表現力をより深く追求できます。画質やボケ感、色のニュアンスまでこだわりたい方には最適な選択肢と言えるでしょう。

「必要最低限で始める」か「理想を追い求める」かによって、選ぶべきカメラは変わります。

自分の目的や予算に応じて、最適なスタイルを選んでいきましょう。

結論:動画撮影に最適なのはどっち?

「動画撮影に最適なのは一眼レフかビデオカメラか?」という問いに対して、正解は“目的による”というのが結論です。

・作品性の高い映像、映画のような仕上がりを求めるなら一眼レフ(またはミラーレス一眼)です。

・安定した収録・長時間のイベント記録・使いやすさ重視ならビデオカメラです。

つまり、「自分がどんな映像を撮りたいのか」「どんなシチュエーションで撮るのか」によって、選ぶべきカメラは変わってくるのです。

まとめ

一眼レフとビデオカメラにはそれぞれ異なる特徴があり、用途や撮影スタイルによって適した機種が異なります。

一眼レフは高い表現力と画質を持ち、映像美を追求したい人に向いていますが、操作にはある程度の慣れが必要で、音声収録や長時間撮影には周辺機器が必要になることもあります。

ビデオカメラは操作が直感的で、内蔵マイクやオートフォーカスの性能も安定しており、長時間の収録にも対応できます。コスト面でも初期投資が比較的抑えられる場合が多く、動画初心者にも扱いやすいのが特長です。

どんなに高性能なカメラを選んでも、自分の目的やスキルに合っていなければ、その力を十分に発揮できません。

これから動画撮影を始める方は、まず「どんな映像を、どんな場面で、誰に向けて撮りたいか?」を明確にすることが大切です。

映像のクオリティは、機材の性能だけでなく、それをどう使いこなすかにも大きく左右されます。

自分に最適なカメラを見つけ、理想の映像制作をスタートさせてみてください。

その中でもよく比較されるのが、一眼レフカメラとビデオカメラ(業務用/家庭用含む)です。

「一眼レフって写真用でしょ?」「ビデオカメラの方が動画専門なんだから当然上じゃないの?」

そんな疑問を持つあなたへ、今回は「一眼レフ vs ビデオカメラ」というテーマで、それぞれの特徴・メリット・デメリットを比較し、動画撮影に最適なのはどちらかを詳しく解説していきます。

一眼レフとは?

一眼レフカメラ(DSLR:Digital Single Lens Reflex Camera)は、もともと静止画撮影を主目的としたカメラで、レンズ交換が可能で高画質な写真が撮れることで知られています。

最近では、動画撮影機能の強化が進み、映像制作者やYouTuberの中でも一眼レフやミラーレス一眼をメインカメラに使う人が増えています。

【一眼レフの特徴】

・レンズ交換式で表現の幅が広い

・大型センサーで高画質な映像

・被写界深度が浅く、映画のようなボケ感が出せる

ビデオカメラとは?

ビデオカメラは動画撮影を主目的に設計されたカメラです。家庭用の小型モデルから、放送用・業務用の大型モデルまで幅広い種類があります。

動画撮影に特化しているため、長時間録画や連続オートフォーカス、内蔵マイクやズーム機能など、扱いやすさに優れた設計がされています。

【ビデオカメラの特徴】

・長時間録画に強い

・音声収録や手ブレ補正に優れている

・操作が直感的で初心者にも使いやすい

比較1:画質とセンサーサイズ

動画の画質はセンサーサイズに大きく影響します。

センサーサイズとは、カメラの中にある「光を受け取って映像に変える部分(=イメージセンサー)」の大きさを指します。このセンサーサイズが大きいほど、画質が良くなりやすく、プロっぽい映像を撮ることができます。

たとえば、センサーサイズが大きいカメラは以下のような特徴があります。

・暗い場所でもノイズが少なくキレイに撮れる

・背景をふんわりとぼかした、映画のような映像表現ができる

・ダイナミックレンジ(明暗の表現力)が広く、立体感のある映像になる

また、カメラに搭載されているセンサーにはいくつか種類があり、それぞれサイズや特徴が異なります。

【フルサイズセンサー】

最も大きなセンサーのひとつで、プロ仕様のカメラに多く採用されています。

高い画質を誇り、背景を大きくぼかせるため、映画のような印象的な映像が撮れるのが特徴です。その分、カメラ本体も高価で大型になりがちです。

【APS-Cセンサー】

フルサイズより一回り小さいセンサーで、初心者から中級者向けのカメラによく使われています。

画質は十分に高く、価格とのバランスも良いため、初めて本格的な動画撮影をしたい人にもおすすめです。

【1インチ以下のセンサー】

小型カメラやスマートフォン、アクションカメラなどに搭載されている小さなセンサーです。

画質はフルサイズやAPS-Cに比べると劣りますが、コンパクトで持ち運びやすく、日常的な記録やSNS投稿には十分な性能を持っています。

つまり、センサーサイズが大きい=キレイで雰囲気のある映像が撮れる可能性が高いということです。

ただし、サイズが大きくなるとカメラ本体も大きく・重くなりがちなので、「何を撮るか」「どこで使うか」などの目的に応じて選ぶことが大切です。

一眼レフカメラには、APS-Cやフルサイズといった大型のイメージセンサーが搭載されています。

このようなセンサーは、暗い場所でもノイズが出にくく、明るい部分から暗い部分までの階調をなめらかに表現できる「ダイナミックレンジ」にも優れています。

そのため、一眼レフは高画質な映像を求める動画制作者にとって非常に魅力的な選択肢となっています。

ビデオカメラに搭載されているセンサーは、家庭用モデルでは1/2.3型や1型といった小型センサーが主流です。

こうしたセンサーはコンパクトなカメラボディに適しており、手軽に扱える反面、画質面では一眼レフに劣ることがあります。

業務用ビデオカメラになると、1型やそれ以上の大型センサーを搭載したモデルも存在し、画質も大きく向上します。

しかし、それに伴って価格も大幅に上がるため、コストパフォーマンスを重視する場合は注意が必要です。

結論…

画質を重視する場合、特に「映画のような雰囲気のある映像」や「背景をふんわりぼかした印象的な画作り」を目指すなら、一眼レフが圧倒的に有利です。

一眼レフに搭載されているAPS-Cやフルサイズの大型センサーは、光をたっぷり取り込めるため、暗い場所でもノイズの少ない美しい映像が撮れます。

また、センサーが大きいことで背景が自然にぼけやすく、被写体を際立たせた立体感のある映像を実現できます。

ビデオカメラは手軽で便利ですが、一般的な家庭用モデルに搭載されているセンサーは1/2.3型や1型など比較的小さめ。そのため、ボケ感や階調表現の面では一眼レフに一歩及びません。

業務用のビデオカメラには高性能な大型センサー搭載モデルもありますが、価格が非常に高くなるため、コストとのバランスを考えると手が出しにくい場合もあります。

比較2:操作性・使いやすさ

一眼レフはもともと写真撮影を前提に設計されているため、動画撮影時にはややクセを感じることがあります。露出やフォーカスの設定が細かくできるのはメリットですが、それらの操作にはある程度の知識や経験が必要です。

特に、マニュアルで設定を追い込むような撮影には向いていますが、直感的にサッと撮りたい場合には手間がかかることもあります。

また、手ブレ補正に関しても、写真向けのボディ内手ブレ補正(IBIS)やレンズ内補正に頼る形になるため、動画撮影では不安定になることもあります。滑らかな映像を撮りたい場合は、ジンバルなどの外部機器が必須になるケースもあります。

ビデオカメラは「電源を入れたらすぐ撮影できる」ことを前提に設計されています。

ズームレバー、RECボタン、タッチパネルなど、どの機能も直感的に操作できるため、カメラ操作に慣れていない初心者でもスムーズに扱えます。

また、多くの機種で強力な電子手ブレ補正が搭載されており、三脚やジンバルがなくてもある程度安定した映像が撮れるのも大きな魅力です。

結論…

「とにかく簡単に、すぐに撮りたい」「細かい設定は苦手」という方には、ビデオカメラの方が圧倒的に便利です。

一方で、「自分で設定を追い込みたい」「映像の表現にこだわりたい」という方には、一眼レフの自由度が魅力となるでしょう。

自分のスタイルや目的に合わせて、無理なく使いこなせるカメラを選ぶことが重要です。結論…すぐに使いたい、操作に慣れていないならビデオカメラが便利。

比較3:音声収録能力

一眼レフにもマイク端子があり、外部マイクを接続して録音することは可能です。

しかし、内蔵マイクの性能はあまり高くありません。ノイズが入りやすく、少しの風でも「ボーボー」と風切り音が入り、環境音にも弱い傾向があります。また、マイク位置がレンズから離れていないため、ピント駆動音や操作音が録音に入りやすいのも難点です。

そのため、一眼レフでまともな音声を収録したい場合は、外部マイクやピンマイク、レコーダーなどの追加機材がほぼ必須となります。

ビデオカメラは「動画専用機」として設計されているため、音声周りの性能が非常に優れています。

多くのモデルでは高性能なステレオマイクを内蔵しており、環境音も自然に録音できます。

風切り音を抑える機能や、自動音量調整(オートゲイン)なども搭載されており、初心者でもクリアな音声を得やすい設計です。

業務用ビデオカメラではXLR端子(プロ用マイク機器を接続できる端子)を備えているモデルもあり、本格的なマイクでの音声収録にも対応しています。

結論…

音声重視ならビデオカメラが優勢です。「最低限の装備で、手軽に高音質を確保したい」「風の音や環境音を抑えて、自然でクリアな音を録りたい」なら、ビデオカメラが断然おすすめです。

一眼レフでも外部機器を使えば高音質は可能ですが、セッティングや録音管理の手間を考えると、動画初心者や現場で即対応したい人にはビデオカメラの内蔵音声性能の高さが頼れるポイントとなるでしょう。

比較4:オートフォーカス性能

近年の一眼レフやミラーレス一眼では、デュアルピクセルAFや瞳AFなどの高性能なフォーカス機能が搭載されており、動画撮影でも被写体をしっかり捉えられるようになっています。特にミラーレス一眼は動画機能が充実しており、AF性能も着実に進化中です。

ただし、モデルによってはAFの反応が遅れたり、ピントが迷ったりすることもあるため、動きの速い被写体やフォーカスが頻繁に変わる場面では撮影が難しくなる場合もあります。フォーカス音が録音に入り込むこともあるため、音声収録との兼ね合いにも注意が必要です。

また、状況によってはマニュアルフォーカスでの対応が求められることも多く、初心者にとっては少しハードルが高い場面もあります。

ビデオカメラは、そもそも動画撮影を前提に設計されているため、AFの追従性・滑らかさ・信頼性は非常に高いです。

被写体の動きに合わせてスムーズにピントが合い続け、迷いも少なく、撮影者がフォーカスに気を取られずに済むのが大きなメリットです。

顔認識・顔追従機能を搭載したモデルが多く、たとえ被写体がフレーム内で動いても、自動でピントを合わせ続けてくれます。

さらにフォーカスの切り替えや追従スピードの設定もカスタマイズできる機種もあり、操作に不慣れなユーザーでも安定した映像が撮れます。

結論…

ビデオカメラの高性能AFは非常に頼りになります。AFに任せて撮影したいなら断然「ビデオカメラ」です。

一眼やミラーレスも進化してきていますが、撮影条件によってはピントが迷いやすいシーンもあるため、失敗の少ない安定した撮影を重視するなら、ビデオカメラの方が安心感があります。

比較5:バッテリーと記録時間

一眼レフは、元々は写真用カメラとして開発されているため、動画撮影機能は後付け的な位置づけのモデルも多く見られます。

そのため、熱暴走(オーバーヒート)対策や技術的な制限から、連続撮影に上限(例:29分59秒など)が設けられている機種も少なくありません。

また、動画撮影時はセンサーが常時動作しているため、バッテリーの消耗も早く、長時間の撮影には予備バッテリーや外部給電機器がほぼ必須になります。

特に夏場や高画質設定での長回しでは、熱による自動シャットダウンが発生することもあり、「撮りたかったのに途中で止まった…」というリスクも。

ビデオカメラは、動画を長時間撮り続けることを前提に設計されているため、連続撮影に非常に強いです。

多くのモデルで録画時間の上限がなく(記録メディア容量が許す限り)オーバーヒートのリスクも抑えられています。

内部設計や冷却処理が動画撮影用に最適化されているため、安心して長時間の収録が可能です。

バッテリーについても、大容量バッテリーを搭載できる設計がされている機種が多く、標準バッテリーでも数時間の連続撮影が可能なモデルも存在します。

結論…

長時間撮影・イベント記録なら「ビデオカメラ」が圧勝です。

一眼レフでも外部電源や冷却装置を使えばある程度対応できますが、その分セッティングや管理の手間がかかり、リスクも高まります。

機材に気を取られずに、撮影そのものに集中したいなら、長時間録画に最適化されたビデオカメラが圧倒的に便利で安心です。

比較6:価格帯とコストパフォーマンス

一眼レフは本体価格だけを見ると、手頃に感じるかもしれません。しかし、動画撮影を本格的に行おうとすると、追加で必要な機材が多くなりがちです。

主な追加機材の例としては、レンズ(用途に応じて複数)・外部マイク・NDフィルター・ジンバル・外部モニターや録画機器など、撮影の幅を広げようとすればするほど、周辺機器の購入が避けられず、結果として初期投資が高額になりやすいのが実情です。

逆に言えば自分の撮影スタイルに合わせて機材をカスタマイズできるという大きな利点もあります。

ビデオカメラは、1台で「撮る・録る・聞く」すべてをこなせるオールインワン機種が多く、初期導入コストを抑えやすいのが大きな強みです。

内蔵ズームレンズや高性能マイク、手ブレ補正などがすべて搭載されているため、本体を買えばすぐに撮影できるのが魅力です。

ただし、業務用のビデオカメラになると話が変わります。

大型センサー搭載やXLR端子対応、4K/60fpsなど高性能になるほど、価格も10万〜数十万円と一気に跳ね上がるため、目的に対してコストが見合うかの見極めが必要です。

結論…

カメラ選びでは、「コスト重視」か「表現重視」かで選んでください。

できるだけ少ない機材で、すぐに撮影を始めたい方や、初期投資を抑えて効率よく動画制作をしたい方には、ビデオカメラが適しています。

ズームやマイク、手ブレ補正などの機能が1台にまとまっており、機材を揃える手間も少なく、コストパフォーマンスに優れています。

一眼レフは、自分の好みに合わせてレンズやマイクなどの機材を組み合わせることで、映像の表現力をより深く追求できます。画質やボケ感、色のニュアンスまでこだわりたい方には最適な選択肢と言えるでしょう。

「必要最低限で始める」か「理想を追い求める」かによって、選ぶべきカメラは変わります。

自分の目的や予算に応じて、最適なスタイルを選んでいきましょう。

結論:動画撮影に最適なのはどっち?

「動画撮影に最適なのは一眼レフかビデオカメラか?」という問いに対して、正解は“目的による”というのが結論です。

・作品性の高い映像、映画のような仕上がりを求めるなら一眼レフ(またはミラーレス一眼)です。

・安定した収録・長時間のイベント記録・使いやすさ重視ならビデオカメラです。

つまり、「自分がどんな映像を撮りたいのか」「どんなシチュエーションで撮るのか」によって、選ぶべきカメラは変わってくるのです。

まとめ

一眼レフとビデオカメラにはそれぞれ異なる特徴があり、用途や撮影スタイルによって適した機種が異なります。

一眼レフは高い表現力と画質を持ち、映像美を追求したい人に向いていますが、操作にはある程度の慣れが必要で、音声収録や長時間撮影には周辺機器が必要になることもあります。

ビデオカメラは操作が直感的で、内蔵マイクやオートフォーカスの性能も安定しており、長時間の収録にも対応できます。コスト面でも初期投資が比較的抑えられる場合が多く、動画初心者にも扱いやすいのが特長です。

どんなに高性能なカメラを選んでも、自分の目的やスキルに合っていなければ、その力を十分に発揮できません。

これから動画撮影を始める方は、まず「どんな映像を、どんな場面で、誰に向けて撮りたいか?」を明確にすることが大切です。

映像のクオリティは、機材の性能だけでなく、それをどう使いこなすかにも大きく左右されます。

自分に最適なカメラを見つけ、理想の映像制作をスタートさせてみてください。